Hinweise zum Aufbau des Transferberichtes

Dieser Transferbericht stellt alle relevanten Aspekte für die Umsetzung des Projektes StrUMPf im Rahmen des Programms rückenwind³ dar, welches durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales und die Europäische Union über den Europäischen Sozialfond Plus (ESF Plus) gefördert wird.

Der Aufbau des Berichtes umfasst die Projektrahmenbedingungen, das operative Handeln, Erfahrungswerte und Tipps für eine praktische Umsetzung. Er beinhaltet zudem Verweise zu wissenschaftlichen Erkenntnissen, welche die Umsetzungsmethoden begründen. Die Quellen werden im abschließenden Literaturverzeichnis angegeben. Sie sind im Folgenden immer an diesem Symbol zu erkennen:

Zusätzlich zu diesen Informationen beinhaltet dieser Transferbericht die Darstellung der Medien unserer praktischen Umsetzung, z.B. Filme, Umfragen, etc., welche im Bericht durch dieses Symbol angegeben sind:

Handlungsempfehlungen mit Erfahrungswerten und Tipps sollen Euch zur Durchführung eines adäquaten Projektes wichtige Hinweise für die praktische Umsetzung an die Hand geben, die auf Grundlage unserer Erkenntnisse in die Umsetzung einfließen können. Diese werden mit dem Glühbirnensymbol gekennzeichnet:

Wir wünschen Euch eine spannende Reise durch unsere Projektumsetzung und hoffen, dass wir hierdurch Interesse für die Umsetzung in anderen Arbeitsbereichen wecken können.

Ein großer Dank geht an alle unsere Kolleg*innen, die Zeit und Engagement eingebracht haben, ohne diese Mithilfe wäre die Umsetzung des Projektes nicht möglich gewesen. Alle Beteiligten haben durch ihren Einsatz das Unternehmen ein Stück nach vorne gebracht und eine neue Unternehmensphilosophie auf den Weg gebracht.

Wir freuen uns auch weiterhin auf eine spannende Zeit mit vielen neuen Prozessen, Impulsen und Aufgaben.

Als wichtigen Hinweis möchten wir Euch noch mit auf den Weg geben, dass Prozesse nie abgeschlossen sind, also auf zu neuen Ufern …

„Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist.“

Henry Ford

Wir wünschen Euch viel Spaß beim Lesen

Euer Projektteam

1) Ausgangssituation

Der 2. Aufruf für das Bundesprogramm ESF Plus rückenwind³ für Vielfalt, Wandel und Zukunftsfähigkeit in der Sozialwirtschaft kam für unsere Unternehmensentwicklung genau richtig. In Zeiten des Fachkräftemangels, gesellschaftlicher Umbrüche und sozialpolitischer Veränderungen ist es unverzichtbar, dass soziale Träger und Wohlfahrtsverbände ihre Strukturen reflektieren, sich wettbewerbsfähig machen und agil bleiben, um langfristig auf dem Markt bestehen zu können. Auch die AWO Solingen hat diesbezüglich Handlungsbedarf. Die Ausgangssituation stellt sich wie folgt dar: Der Mutterkonzern AWO Kreisverband Solingen hat zwei 100%ige Töchter, die AWO Arbeit & Qualifizierung gemeinnützige GmbH und die AWO Service & Integration gemeinnützige GmbH. Der Kreisverband verfügt durch seine jahrelange Existenz über viele Strukturen. Die beiden Töchter wurden später gegründet und haben somit eigene Strukturen erschaffen u.a. auch, weil der Bereich Arbeitsmarkt zertifiziert sein muss. Aus diesem Grund liegt hierfür ein umfangreiches Qualitätsmanagement vor, welches jährlich durch interne und externe Audits überprüft und optimiert wird. In der Vergangenheit agierten die drei Unternehmen somit unabhängig voneinander. Es wurde jedoch deutlich, dass hierdurch wertvolle Potenziale verschwendet wurden und auch die Mitarbeiter*innen keinen Überblick über die Angebote der einzelnen Unternehmen, sowie die zuständigen Mitarbeiter*innen hatten. Wertvolle Synergieeffekte konnten somit nicht genutzt werden und auch die Außenwirkung der AWO Solingen konnten hierdurch nicht adäquat umgesetzt werden. Zusätzlich wurden durch die unterschiedlichen Strukturen zeitliche Ressourcen verschwendet, da z.B. jedes Unternehmen Mitarbeiter*innen für die Bearbeitung von Personalangelegenheiten und Buchhaltung bereitgestellt hat. Um zukunftsfähig bleiben zu können, muss hier eine ressourcenschonende und nachhaltige strukturelle Entwicklung stattfinden. Ebenfalls hat die Außenwirkung Einfluss auf den Gewinn von Fachkräften. Die AWO muss sich auch aus diesem Grund als ein professioneller, organisierter und attraktiver Arbeitgeber in der Region darstellen, um gut qualifizierte Mitarbeiter*innen ansprechen und langfristig binden zu können. Diese Faktoren können durch die ESF Förderung im Unternehmen optimiert werden und zukünftig dafür sorgen, dass die AWO Solingen ein agiles und zukunftsorientiertes Unternehmen wird.

2) Was sind die Ziele?

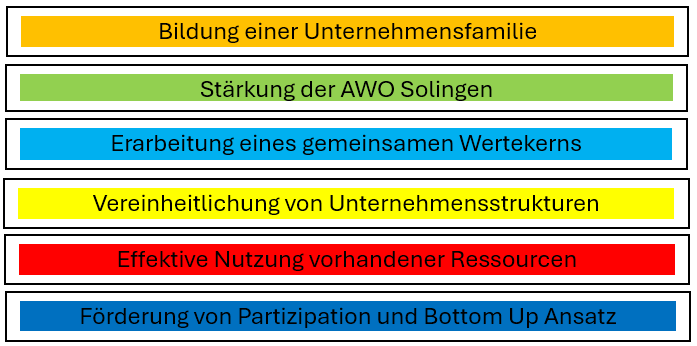

Durch das ESF Förderprogramm rückenwind³ möchten wir unsere Unternehmensstrukturen verbessern, damit wir als Spitzenwohlfahrtverband auch durch die aktuell krisenreiche Zeit kommen und unseren unverzichtbaren, gesellschaftlichen und sozialen Auftrag auch zukünftig analog unseres AWO Grundsatzprogrammes umsetzen können. Wir haben uns konkrete Ziele gesetzt, die wir durch die finanzielle Unterstützung des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales im Rahmen des Programms rückenwind³ und die Europäische Union über den Europäischen Sozialfond Plus (ESF Plus) umsetzen können.

|

|

„Die Organisation als Kultur: In dieser Betrachtungsweise wird Organisation angesehen als ein Kulturphänomen, also ein System von Werten, Ritualen, Umgangsgewohnheiten, normativen Ausrichtungen, Handlungsprinzipien etc. Steuerung von Organisationen besteht hier vor allem in der Gestaltung und Beeinflussung solcher normativen Elemente, im Aufbau und in der Pflege der gemeinsamen Interpretationsschemata, in der Integration durch Symbole und Rituale gilt.“ (Merchel, S.42)„Eines der Ziele dabei ist die Erhöhung der Motivation der Mitarbeiter und die aus einer gemeinsamen Identität folgende Mitarbeiterbindung. Wichtig dabei ist, dass das Unternehmensleitbild die Mitarbeiter abholt und für die gemeinsamen Ziele begeistert. So wissen die Mitarbeiter, warum sie ihre täglichen Aufgaben erledigen und verbinden sich auf dem Weg zur Erreichung des gemeinsamen Ziels.“(https://www.bwl-lexikon.de/wiki/unternehmensleitbild/)„Die optimale Nutzung von Ressourcen ist von entscheidender Bedeutung für Unternehmen, um Effizienz, Kostenoptimierung und Nachhaltigkeit zu erreichen. Durch Ressourcenoptimierung können Unternehmen ihre Effizienz steigern, Kosten senken und gleichzeitig einen positiven Beitrag zur Umwelt leisten. Eine effiziente Ressourcennutzung durch Kapazitätsmanagement, Lean-Ressourcenmanagement und Ressourcenallokation ermöglicht es Unternehmen, ihre betrieblichen Abläufe zu optimieren und Engpässe zu vermeiden. Durch gezielte Kostenoptimierung können Unternehmen ihre Rentabilität steigern und ihre Wettbewerbsfähigkeit verbessern.“ (https://consulting-vonbriel.de/optimale-nutzung-von-ressourcen-effizienz-kostenoptimierung-und-nachhaltigkeit) |

3) Wie sollen diese Ziele konkret erreicht werden?

Mit adäquaten Methoden müssen diese übergeordneten Zielsetzungen auf unterschiedlichen Ebenen des Unternehmens partizipativ erarbeitet werden, damit alle Mitarbeitenden eingebunden werden und somit Selbstwirksamkeitserfahrung und Verantwortungsgefühl für das eigene Handeln bei den Mitarbeiter*innen entsteht.

Im Rahmen der o.a. konkreten Zielsetzungen werden smarte Ziele formuliert, die kleinschrittig und unter kontinuierlicher Reflexion und Evaluation auf unterschiedlichen Ebenen be- und erarbeitet werden.

|

|

„SMARTE-Ziele sind immer dann wichtig, wenn geplant und organisiert vorgegangen werden soll, um einen neuen Zustand zu erreichen. Die SMART-Formel hilft dabei, die Ziele klar zu formulieren und zu verfolgen“ (https://www.bwl-lexikon.de/wiki/smart-ziele/) |

-

Erstellung eines gemeinsamen Leitbildes

-

Erarbeitung neuer Stellenbeschreibungen für die Leitungskräfte

-

Erarbeitung von Prozessen zur Entscheidungsfindung und internen Kommunikation

-

Überprüfung des bisherigen Onboardingverfahrens

-

Vernetzung aller Mitarbeitenden im Unternehmen

-

Exemplarische Einheiten zum Thema „wertschätzende Kommunikation“ in der Abteilung Familienhilfe

-

Implementierung digital gestützter Methoden als Partizipationsmöglichkeit modellhaft in der Abteilung Jugendarbeit

-

Erarbeitung einer gemeinsamen Unternehmensphilosophie

4) Wie setzt sich der Projektname zusammen?

Betrachtet man die Zielsetzung des konzipierten Programmes, so ergibt sich hieraus eine generelle Überschrift für das ESF Projekt:

Strukturelle Unternehmenstransformation zur Mitarbeiterbindung und Personalführung

Da dieser Titel für den Alltagsgebrauch sehr lang und schwierig zu merken ist, entscheiden wir uns dafür, dem Programm den Namen StrUMPf zu geben. Dieser lässt sich leicht merken, das Synonym des „Strumpfes“ erhöht zusätzlich die Merkfähigkeit. Als Projektlogo mit Wiedererkennungswert erstellen wir dieses Logo:

Das Logo findet sich, wie auch alle ESF Logos auf allen öffentlichkeitswirksamen Materialien, wie Flyern, Berichten, etc. Öffentlichkeit bei unserem Projekt meint interne und externe Parteien, da

unsere Teilnehmenden alle Mitarbeiter*innen der AWO Solingen sind. Die Logo-Anordnung orientiert sich an den Vorgaben der ESF Richtlinien aus der Toolbox.

5) Das Projektteam

Das Projekt StrUMPf wird durch 4 Mitarbeiter*innen durchgeführt, alle Mitarbeitenden sind bereits seit Jahren beim Träger beschäftigt, sodass davon ausgegangen werden kann, dass sie im Unternehmen bekannt sind und die Strukturen und die Organisation ausreichend kennen, was Reibungsverluste bei der Projektplanung und Umsetzung minimiert.

Die Projektleitung wird durch Christoph Kühn umgesetzt.

Auf operativer Ebene bei der inhaltlichen Projektplanung, Durchführung, Auswertung und Implementierung sind Lukas Städtler und Maureen Peschla-Pilgram verantwortlich.

Laura Cefalu ist für alle Abrechnungsmodalitäten und neben den Mitarbeiter*innen auf operativer Ebene auch für das Thema Öffentlichkeitsarbeit zuständig.

6) Projektplanung

Das Projektteam nimmt zu Beginn der Projektlaufzeit eine grobe Vorplanung anhand des eingereichten Arbeitsplanes im Förderantrag vor.

Die einzelnen Meilensteine, die im Antrag sehr theoretisch beschrieben wurden, werden auf die praktische Ebene heruntergebrochen. Es werden passende Umsetzungsmethoden evaluiert unter Berücksichtigung der Anforderungen und Rahmenbedingungen der unterschiedlichen Arbeitsfelder und Qualifikationsniveaus der Mitarbeitenden.

Abb.1 Strumpf Treffen Oktober 2023

Abb.2 Strumpf Treffen Oktober 2023

Abb.3 Strumpf Treffen Oktober 2023

Es wurden 15 Meilenstände mit unterschiedlichen Themen und Teilnehmendenkreisen im Vorhabenkonzept beschrieben, die zur Erreichung der Gesamtziele beitragen und aufeinander aufbauen, diese werden im Folgenden näher beschrieben. Planung, Durchführung, Ergebnisbeschreibung und Reflexion finden für jeden Projektschritt statt. Es muss gut überlegt werden, welche Methoden für welchen Meilenstein eingesetzt werden, damit die Teilnehmenden zur Mitarbeit motiviert werden und valide Ergebnisse daraus entstehen, die langfristig genutzt werden können, um die Unternehmensstrukturen zu verbessern.

Meilenstein |

Thema |

1 |

Projektvorstellung und interne Kommunikation |

2 |

Definition & Ausgestaltung Führungsposition im Unternehmensverbund |

3 |

Entscheidungswege / -Prozesse Führungskräfte/Leitungen |

4 |

Führungskräfteentwicklung: Umsetzungstraining & Reflexion der neuen Stellenbeschreibungen und Standards |

5 |

Vorbereitung partizipativen Leitbildentwicklung für die AWO Solingen |

6 |

Entwicklung Leitbild |

7 |

Bestandsaufnahme der Verfahren, Formulare und Prozesse im Kontext Onboarding |

8 |

Integration neue MA in Unternehmen – Entwicklung des Verfahrens |

9 |

Kulturwandel im Unternehmen anstoßen – Kick-off für ein neues Miteinander |

10 |

Überarbeitung & Digitalisierung der Unternehmenskommunikation |

11 |

Modernisierung von Teamprozessen, modellhaft in der Abteilung Familienhilfe |

12 |

Entwicklung von Empfehlungen für die Definition und Umsetzung neuer Teamprozesse im Kontext Entscheidungsfindung und Interne Kommunikation |

13 |

Verbindliche Implementierung von Partizipation als Bestandteil der Abteilungskultur, modellhaft in der Abteilung Jugendarbeit |

14 |

Entwicklung von Empfehlungen für die Definition und Anwendung von Partizipationsmethoden zur Abteilungs- und Bereichssteuerung im gesamten Unternehmensverbund |

15 |

Projektabschluss |

7) Abrechnungsgrundlagen

Zu Projektbeginn müssen alle Teilnehmenden, welche in unserem Fall alle Mitarbeitenden der AWO Solingen sind, einen Anmeldebogen ausfüllen und ihre Datenschutzerklärung abgeben. Diese dienen als Grundlage für die Abrechnung im Projektzeitraum. Hierfür werden für alle Workshops, Events, Austauschrunden, Arbeitsgemeinschaften, etc. in den Teilnehmendenlisten geführt, bei denen alle mitwirkenden Teilnehmer*innen unterschreiben, das Thema und der zeitliche Aufwand festgehalten werden. Durch die Buchhaltung des Projektträgers werden die Projektausgaben beantragt.